LES OMBRES DU BAGNE.

Un film documentaire diffusé courant 2006 sur les chaînes: ARTE - RFO et FRANCE 3 (Limousin-Poitou Charente)

Yvan MARCOU

Patrick Barberis, auteur-réalisateur et Tancrède Ramonet, font revivre les dernières années des bagnes de Guyane à travers le destin représentatif de quatre bagnards choisis dans la foule des forçats, condamnés à purger leurs peines sur le sol guyanais sous couvert de l’Administration Pénitentiaire : Charles HUT , le Belge – René BELBENOIT, le parisien – Jassek BARON, le juif polonais – TRAN KHAC MAN, l’indochinois.

Saint-Laurent-du-Maroni : la Capitale du bagne.

Ainsi, c’est à travers l’histoire de quatre bagnards que le réalisateur démontre l’échec total de cette entreprise coloniale. Il nous propose de découvrir qui ils étaient avant d’arriver sur cette terre de « la grande punition ». Ce qu’ils sont devenus pendant et après leur séjour au bagne, un reflet de la vie des quelque 90 000 condamnés qui ont partagé le même destin de 1852 à 1953.

Pour reconstituer le parcours de ces protagonistes, Patrick Barberis s’est inspiré de documents inédits : archives du bagne, mémoires écrites par ces bagnards et témoignages de personnes qui les ont connus personnellement.

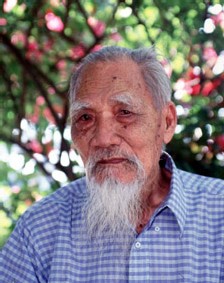

J’ai rencontré TRAN KHAC MAN alias LAM MANG HO ou Monsieur LAM en 1998, dernier survivant du bagne des Annamites, maintenant décédé.

Voici son histoire... Celle d'un Mandarin d'Indochine condamné au bagne à perpétuité.

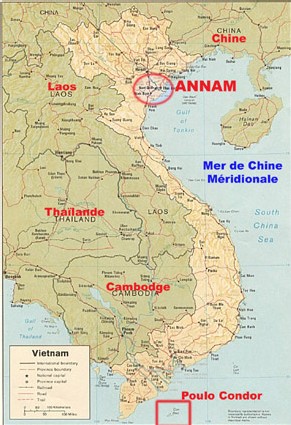

La France en Indochine.

En réalité, les protectorats indochinois perdirent rapidement toute signification véritable par suite de l’envahissement par la France de toute l’activité gouvernementale et administrative : c’est ainsi qu’à tous les échelons, « les mandarins » furent doublés par des fonctionnaires français et qu’à partir de novembre 1925, une convention confiait au seul Gouverneur Général de l’Union indochinoise la nomination des ministres et des fonctionnaires impériaux, enlevant de ce fait au souverain, l’empereur d’Annam, toute possibilité d’intervenir dans la justice et l’administration. L’autorité réelle appartenait donc au Gouverneur Général et à ses exécutants, les résidents de chaque province. Quant aux autres postes de commandement, ils étaient eux aussi entre les mains d’administrateurs français.

C’était rejeter dans l’opposition voire dans la révolte les jeunes intellectuels autochtones titulaires des diplômes les plus élevés. A cela, s’ajoutait l’absence à peu près complète de liberté ce qui rendait le régime particulièrement oppressif. Le milieu populaire n’était pas épargné et les lourdes taxes levées par les Gouverneurs Généraux afin d’avoir un budget en équilibre, pressurait les classes laborieuses, notamment les paysans.

Pourtant, de 1926 à 1928, le Gouverneur Général Alexandre Varenne eut une vue d’esprit plus large. Il décida l’accession des fonctionnaires indochinois à tous les postes de direction et de contrôle. Il créa la Chambre des Représentants en ANNAM et au TONKIN. Il prit des mesures pour protéger la main d’œuvre dans les plantations et dans le but de débarrasser le pays de ce fléau que constituait le prêt usuraire, il institua le crédit populaire.

Pendant ce temps-là, LAM MANG HO ou Monsieur LAM…

Né dans la Province de l’Annam à Pha Co en 1903, dans une famille bourgeoise, car le père était mandarin. Il a bénéficié d’une excellente éducation, car cette profession de fonctionnaires lettrés représentait un idéal depuis plusieurs millénaires en Chine et dans les pays environnants. Les manuels destinés aux écoles supérieures perpétuaient l’esprit du chapitre « Ruxing » du Li ji. C’est ainsi que dans les Jinghum, publiés en 1907 à l’intention des écoles supérieures, on se réfère encore au Canon des poèmes pour définir le parfait fonctionnaire qui « jour et nuit, sans défaillance, exerce respectueusement sa charge » ; et l’on cite Confucius, selon qui le lettré-fonctionnaire « sacrifie sa vie pour sauver sa vertu ».

Ainsi, avant l’intervention française dans la Province de l’Annam, le fonctionnement de cette société agraire, en grande partie autarcique, et par conséquent centrifuge avec un artisanat et une bourgeoisie peu développée, dépendait fatalement d’administrateurs, de gestionnaires dont la fonction, « socialement nécessaire et indispensable », consistait à « coordonner, surveiller, diriger le travail productif » des autre sujets. Les mandarins détenaient le monopole du fer, du sel, du thé, du cuivre, de l’argent, ils représentaient le pouvoir politique et administratif, et à l’intérieur de leur propre aristocratie, le recrutement s’exerçait par cooptation.

Dans ce contexte Monsieur LAM devient lui même mandarin, fonction qu’il exerçait avec zèle et qui lui rapportait beaucoup d’argent. Il me confiait qu’il portait des vêtements cousus de fils d’or, avec des boutons en or. Cette vie facile l’avait amené à beaucoup jouer aux jeux d’argent, dont les cartes, avec une réputation de flambeur. Il aimait inviter ses nombreux amis de jeux dans le luxe et l’opulence, il avait besoin de beaucoup d'argent.

Alors les aléas de cette vie dissolue, et les réorganisations administratives locales l’incitèrent à trouver "des revenus" par des moyens bien moins honorables : la piraterie.

Le pavillon rouge ou « Le Fléau de la Mer ».

M. LAM en septembre 1998.

Madame le commandant exigeait une discipline de fer. elle créa pour son équipage un code de règles, qui ressemblent assez à celle auxquelles souscrivaient les premiers pirates européens. Voici trois de ces articles :

1 – Si un homme va à terre pour son compte ou s’il commet l’acte appelé « franchir les barrières », il aura les oreilles percées en présence de toute la flotte ; en cas de récidive, il sera mis à mort ;

2 – Il est interdit de prendre à titre privé la moindre chose du butin provenant du vol et du pillage. Tout sera enregistré et le pirate recevra pour lui deux parts sur dix, les huit autres appartiendront au magasin dénommé le fonds général ; prendre quoi que ce soit de ce fonds général entraînera la mort ;

3 – Personne ne devra débaucher pour son plaisir les femmes captives dans les villages ou la campagne et amenées à bord d’un navire, on devra d’abord demander la permission à l’économe et se retirer dans la cale du navire. User de violence à l’égard d’une femme sans la permission de l’économe sera puni de mort.

Madame Lo était également une excellente femme d’affaire. Tout le butin pris devait être soigneusement inscrit sur un registre tenu à cette intention au magasin. Elle avait sur son métier des vues plus distinguées que le monde extérieur ; parmi les instructions on en trouve une qui interdit l’usage de ce vilain mot « le butin » et elle ordonne de le désigner à l’avenir sous le nom de « produits transbordés ».

La valeur éclairée de la dame produisait d’heureux résultats dont le moindre ne fut pas la création de relations amicales entre ses pirates et le peuple du pays, relations qui furent entretenues par ses ordres prescrivant que tout le vin, le riz et les autres produits seraient payés et que toute spoliation des villageois serait punie de la peine capitale. Il en résulta que sa flotte fut toujours très bien pourvue en provisions et en poudre à canon et que la discipline de ses équipages était exemplaire ou peu s’en faut.

Dans ce contexte, Monsieur LAM eut tôt fait de faire valoir son talent d’homme d’affaire et d’expert comptable en sa qualité de mandarin, et il devint l’économe de la flotte et gestionnaire du magasin durant de nombreuses années. Les actes de pirateries se succédèrent, surprenant et pillant les villages d’où elle enlevait d’ordinaire cinquante à soixante jeunes filles pour les vendre.

Mais toutes les forces terrestres et maritimes du pays étaient sur leurs traces, et cette bande de pirates finit par tomber aux mains des forces de police en 1930. Monsieur LAM et Madame Lo arrêtés ont été enclins de dénoncer leurs compagnons de brigandage. A moment du procès, la jeune et jolie Madame Lo et qui paraissait si fragile, se défendit si bien, qu’elle fit porter l’intégralité des charges sur Monsieur LAM. Ce dernier fut ainsi condamné à perpétuité aux travaux de forces et déporté au bagne de Poulo-Condo ou Côn- Dao, archipel situé à 100 km. de la pointe Sud de l’Indochine (voir carte ci-dessus). Il est formé de 12 îles dont trois servaient de lieu de déportation et de relégation dont les vestiges,encore bien visibles de nos jours, rappellent ceux du camp de la réclusion de l’Ile Saint-Joseph au large de Kourou en Guyane.

Des tensions politiques à la déportation en Guyane française.

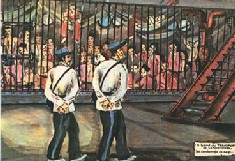

Le La Martinière par Francis Lagrange

Dans les milieux extrémistes déjà prêts à l’action, tel le parti Viêt-Nam Quo Dan Dang ( V.N.Q.D.D.) fondé par Nguyen Thai Hoc, parti national à tendance révolutionnaire, ces mesures suscitèrent l’expectative. En effet, elles provoquèrent une levée de bouclier dans certains milieux coloniaux qui déclanchèrent une ardente campagne de dénigrement contre Varenne, invité à ne pas renouveler son mandat.

Quoi qu’il en soit, ces mesures devinrent inexistantes dès le départ de son auteur, ce qui provoqua un durcissement très net des positions du parti national et du parti communiste indochinois qui venait de se constituer au lendemain du IV° congrès de l’Internationale communiste en septembre 1928, avec à sa tête Nguyen Ai Quoc ( futur Ho Chi Ming ) qui se trouvait au Siam d’où il pilotait les cellules.

La tension atteindra son paroxysme le 10 février 1930, lorsque le nationaliste Nguyen Thai Hoc souleva la garnison de Yen Bay dans la vallée du Fleuve Rouge et fit lancer des bombes dans les rues d’Hanoi.

Cette épreuve sanglante avorta et les nationalistes arrêtés furent envoyés en prison au bagne de Poulo-Condor. Cette tentative se poursuivit par des mouvements de grève à la Société cotonnière de Nam Dinh, dans le delta du Fleuve Rouge et dans les plantations d’hévéas.

Les communistes, quant à eux, préférèrent aux méthodes terroristes des nationalistes, les mobilisations de masses telles celles qui furent organisées par les soviets de Nhé-An et qui rassemblèrent plusieurs milliers de paysans. Cependant, à l’instar du V.N.Q.D.D., le parti communiste naissant fur à son tour décimé par les arrestations.

L’insécurité que faisait peser les prisonniers politiques dans les maisons centrales et au pénitencier de Poulo-Condor, ainsi que la menace d’une éventuelle insurrection, firent craindre le pire. Aussi le gouverneur général Pasquier décida d’éloigner les éléments subversifs et de les diriger vers une terre lointaine où ils seraient utilisés à des travaux d’utilité publique.

La création en Guyane française, le 6 juin 1930, d’un territoire autonome, l’ININI, qu’il convenait de mettre en valeur arriva à point nommé. Ainsi, dans les derniers jours du mois d’avril 1931, une centaine de condamnés politiques et plus de 400 condamnés de droit commun ( soit au total 525 détenus ) quittèrent les maisons d’arrêt d’Hanoi, de Saigon et le bagne de Poulo-Condor pour embarquer sur le vapeur La Martinière, ancien Duala. Ce vapeur de cent vingt mètres de long et seize de large, armé par la Société Nantaise de Navigation, assurait d’ordinaire le transport des condamnés de Saint-Martin-de-Ré à Saint-Laurent-du-Maroni avec une escale à Alger pour embarquer les condamnés nord-africains. Construit en 1912, il a été désarmé en 1939.

Monsieur LAM faisait partie du convoie comme volontaire pour continuer à purger sa peine de travaux forcés en GUYANE, car son « statut » de pirate mettait régulièrement sa vie en danger dans cet univers carcéral où sévissait un code interne qui était hostile à ces derniers.

Dans les cales, sous l’autorité du commandant de bord et la surveillance de militaires les condamnés étaient enfermés dans des cages aménagées et ils disposaient juste de la place suffisante pour étendre leur hamac, parfois un pour deux. Au besoin des tuyaux qui parcouraient ces prisons pouvaient déverser des flots de vapeurs brûlantes sur ces hommes pour enrayer ou réprimer tout mouvement de mauvaise humeur.

Les condamnés étaient réveillés à cinq heures et demie, et une heure plus tard, ils étaient soumis au « décrassage ». Nus, debout à une extrémité de leur cage, ils étaient aspergés avec de l’eau de mer. Ensuite, ils effectuaient en silence une promenade d’une heure sur le pont. Les repas étaient servis à midi et seize heures trente, un morceau de viande de bœuf qui nageait dans un bouillon clair accompagné d’une ration de pain. Les toilettes étaient constituées d’un bac qui circulait d’homme à homme en fonction des besoins.

Malgré ces conditions d’hygiène de grande promiscuité, le voyage s’est effectué dans d’assez bonnes conditions, puisque deux décès seulement furent enregistrés. L’un à la suite d’un règlement de compte, et l’autre pour cause de maladie.

Après 35 jours de traversée, le navire accosta au port de Cayenne.

La mise en place des établissements pénitentiaires spéciaux ( E.P.S. )

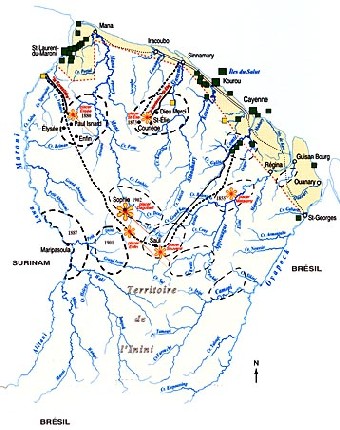

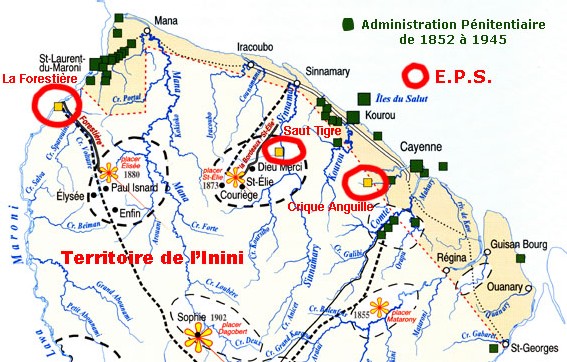

La Guyane et l'Inini en 1930

La troisième décennie du XX° siècle fut pour la Guyane une période de marasme économique et de fièvre politique. En effet, après l’effondrement des cours des principaux produits d’exportation ( balata, or, essences de bois de rose, rhum ) le pays allait être secoué par les tumultueuses campagnes législatives, mettant aux prises les partisans de Lautier et les sympathisants de Jean Galmot.

Après la mort troublante de ce dernier en 1928, il s’avérait matériellement impossible de remettre le pays en valeur, tant les politiques qui influaient sur les esprits et les membres du Conseil Général étaient divisées.

Aussi les débats à l’Assemblée Nationale sur la situation économique de la Guyane soulignèrent que le redressement de la colonie ne pouvait se faire que de l’intérieur. C’est-à-dire, d’un territoire qu’il convenait de créer dans l’hinterland guyanais, et qui en outre ne serait pas soumis au contrôle du Conseil Général.

C’est ainsi, qu’une première loi ( loi du 19 mai 1930 ) dotait ce futur territoire d’une subvention de deux millions de francs pour la réalisation d’un programme de mise en valeur, et l’établissement immédiat de deux postes administratifs.

Le décret instituant le Territoire de l’Inini parut au journal officiel le 6 juin 1930. Ce décret énonçait « le territoire serra une unité administrative autonome, placée directement sous l’autorité du gouverneur de la Guyane chargé des fonctions de gouverneur de l’Inini. Il aura la responsabilité civile, son budget propre élaboré et approuvé par décret (subventions de l’Etat).

Ce territoire relèvera au point de vue judiciaire des tribunaux de la Guyane. Il sera administré par des fonctionnaires placés sous les ordres du gouverneur de la Guyane ». Après une délimitation précise du territoire de l’Inini, le décret ajoutait « Le gouverneur de la Guyane, chargé des fonctions de gouverneur de l’Inini, sera assisté d’un conseil d’administration spécial ainsi composé :

- du gouverneur de la Guyane ;

- du chef de service judiciaire de la Guyane ;

- de l’officier des troupes stationnées en Guyane le plus élevé en grade ;

- de 2 notables nommés pour 3 ans par décret et sur proposition du gouverneur de la Guyane ;

- d’un secrétaire archiviste désigné par arrêté gubernatorial ».

Les emplacements des E.P.S. en 1933

Le Territoire autonome de l’Inini disposant des organes indispensables à son fonctionnement il devenait possible d’entreprendre les premiers travaux d’aménagement des postes administratifs de ce territoire ( Paul Isnard et Saint-Elie ). Et le 22 janvier 1931, un décret créait officiellement les trois E.P.S. de l’Inini destinés aux condamnés indochinois.

- Crique Anguille, sur la rivière Tonnégrande ;

- Saut Tigre, sur le fleuve Sinnamary ;

- La Forestière sur le Maroni, qui était un ancien camp de la transportation.

Une nouvelle équipe de 60 condamnés aux travaux forcés fut aussitôt mise à la disposition du territoire de l’Inini pour les premiers travaux de déforestation, d’amorces de sentiers et de délimitations des camps. Cependant, lorsque le 3 juin 1931 les 523 condamnés indochinois arrivèrent en Guyane, aucun des trois camps n’était en mesure de les accueillir. Ils furent donc provisoirement enfermés au pénitencier de la pointe Buzaré à Cayenne et occupés à confectionner des éventails, des lampions, des lanternes et autres objets en carton, écoulés ensuite sur le marché local. Seul 30 d’entre eux, escortés par des tirailleurs sénégalais, se rendaient tous les jours au palais du gouverneur afin d’effectuer des travaux de nettoyage et de jardinage.

Au dépôt, la détention commençait à peser et les condamnés, de plus en plus rudoyés, entamèrent une grève de la faim que les gardes-chiourmes tentèrent d’étouffer immédiatement et brutalement. La tension atteignit son paroxysme lorsque plusieurs détenus attentèrent à la vie d’un gardien. Dès lors, le transfert fut décidé en toute hâte. Le 19 septembre 1931 et les jours suivants, 395 condamnés indochinois furent dirigés au camp de Crique Anguille qui devenait en même temps, chef-lieu de la circonscription du Centre. Le ressort de la circonscription du Centre comprenait le bassin supérieur de la rivière Iracoubo, le bassin des fleuves Kourou et Sinnamary, ainsi que le bassin rive gauche de la rivière Comté.

Les autres ( sauf cinq qui furent mis à la disposition du gouverneur ) restèrent à la pointe Buzaré jusqu’en janvier 1932, date à laquelle ils furent envoyés à La Forestière, poste qui est devenu chef-lieu de la circonscription de l’Ouest qui s’étendait sur le bassin des fleuves Mana et Maroni.

En 1933, 200 indochinois quittèrent Crique Anguille pour Saut Tigre et Saut Vata sur le Sinnamary. Ce sont finalement les condamnés eux-mêmes qui à Saut Tigre et à Crique Anguille, durent aménager entièrement leur camp, aussi bien les bâtiments que les travaux d’infrastructure.

Quelques problèmes avec l’emplacement des camps:

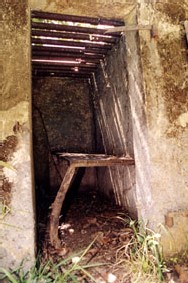

cachot d'isolement

- accès faciles, d’où la nécessité d’une implantation le long d’un cours d’eau et suffisamment en amont pour être inclus dans le territoire de l’Inini, mais en deçà des premiers sauts qui auraient entraînés une rupture de charge ;

- ne pas être trop éloigné des centres d’approvisionnement.

Ces critères ont donc prévalu en faveur de trois établissements :

- La Forestière n’est qu’à 5 heures de pirogue de Saint-Laurent-du-Maroni ;

- Saut Tigre à 6 heures de Sinnamary ;

- Crique Anguille – Port Inini à 2 heures de Cayenne.

A Saut Tigre et à La Forestière, l’occupation des terrains n’a pas soulevé de problème majeur puisque faisant partie du domaine ou des biens de l’Administration Pénitentiaire. Par contre, à Crique Anguille, la totalité du camp ( 341 ha. ) s’étendait sur des terrains privés appartenant à dix propriétaires dont l’un, les épouses Léonie et Prudence Boudaud ( propriétés Patawa et Jeune Cléomène ) détenait 260 ha.

Si la majorité des propriétaires se sont accommodés de faibles loyers consentis, les épouses Boudaud se sont toujours montrées hostiles à cette mainmise et refusèrent les modestes offres d’achat ou de location faites par les gouverneurs successifs.

La règlementation des Etablissements Pénitentiaires Spéciaux.

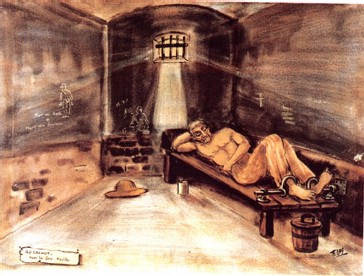

Au cachot par Francis Lagrange

CLASSEMENT DES CONDAMNÉS :

L’article 19 du titre V de l’arrêté indique que les condamnés sont repartis en 3 classes déterminées d’après la situation pénale, la conduite et l’assiduité au travail de chacun d’eux :

- la 3ème classe regroupe les hommes qui n’ont donné aucun signe d’amendement, et dont la peine ne comporte pas d’adoucissement ;

- la 2ème classe comprend les condamnés ayant déjà une bonne conduite et paraissant animés de se repentir.

- la 1ère classe est composée des éléments qui reviennent résolument au bien et auxquels peuvent être consenties quelques faveurs. Celles-ci sont déterminées par arrêté du gouverneur soumis à l’approbation du ministre des colonies.

Afin de déterminer le degré d’amendement du condamné, il lui était donné pendant son séjour dans l’Inini, par les soins des commissions disciplinaires, une note trimestrielle tenant compte de sa conduite et de son application au travail. Les notes d’amendement sont chiffrées dans chaque classe de 0 à 10 selon un tableau précis. Pour pouvoir être proposé pour la classe supérieure, le condamné doit au moment de la proposition :

- d’une part réunir un temps minimum de peine ( 2 ans de peine dans les E.P.S. pour le passage de la 3ème à la 2ème classe – 1 an, 1 an et 6 mois ou 2 ans pour l’admission en 1ère classe pour les individus condamnés respectivement à moins de 10 ans, entre 10 et 20 ans ou à plus de 20 ans de travaux forcés )

- d’autre part, avoir obtenu sans interruption la mention « bien » pendant les quatre derniers trimestres qui précèdent immédiatement la proposition.

Il faut signaler que toute punition disciplinaire de 8 jours de cellule au moins abaisse d’un point la note du trimestre et que la descente de classe peut être prononcée pour faute grave ou mauvaise conduite persistante par décision du gouverneur sur proposition de la commission disciplinaire.

ALIMENTATION ET EQUIPEMENT :

La ration journalière des condamnés est fixée par l’article 5 du titre II comme suit :

- riz sec …………………………………… 700g.

- viande fraîche ou de conserves

- ou poisson sec …………........ 200g.

- légumes verts ou fruits ………. 300g.

- légumes secs ……………………… 150g.

- sel ……………………………………….... 20g.

- thé ………………………………………..… 5g.

- graisse ……………………………………. 20g.

- nuoc man ………………………………… 15g.

Il est effectué en outre les délivrances de pâtes azotées d’après les prescriptions médicales pour la prévention et le traitement du béri-béri ( 20g. à 40g. par jour et par homme ). D’autre part, la consommation d’alcools est interdite.

Le trousseau du condamné est composé comme suit :

- chapeau de modèle indigène

- 2 collections de vêtements de toile

- une couverture de laine

- 2 serviettes de toilette

- une paire de chaussures

- une paire de molletières du modèle adopté en Indochine

- une gamelle, un quart et une cuiller

- une brosse à laver

- un manteau de pluie en paille du modèle courant en Indochine

- une moustiquaire

- une vareuse en laine

En outre, il est délivré aux condamnés du savon à raison de 200g. par semaine et par homme.

REGIME DISCIPLINAIRE :

Les punitions disciplinaires pouvant être infligées aux condamnés en cours de peine dans les E.P.S. comprennent, suivant la gravité des cas :

- la prison de nuit qui ne peut excéder 15 jours pour la même infraction

- la cellule qui ne peut excéder 60 jours pour la même infraction

La prison de nuit est subie dans un local où l’homme est seul et où il est maintenu par la boucle simple. Pendant la journée, il sera astreint au travail et bénéficiera de la ration normale des condamnés.

Les hommes punis de cellule sont enfermés isolément et sont astreints au travail d’après une tâche déterminée. De plus, la punition de cellule entraîne la mise au pain sec ou au riz un jour sur trois.

Au chef-lieu de chaque circonscription du Territoire, il est constitué une commission disciplinaire présidée par le chef de circonscription et dont la composition est déterminée par arrêté du gouverneur et c’est elle qui prononce les punitions. Les condamnés de 3ème classe, dont la conduite donne lieu à de graves reproches, malgré les sanctions disciplinaires qui leur sont infligées, sont séparés des autres condamnés et internés dans des quartiers spéciaux ou affectés à des chantiers particulièrement pénibles comme ceux du camp de La Forestière, sur le Maroni.

EMPLOI DE LA MAIN-D’ŒUVRE :

Les condamnés internés dans les E.P.S. sont employés sur les chantiers administratifs de l’Inini pour l’exécution des travaux publics ou dans les exploitations agricoles pénitentiaires. Ils sont astreints au travail tous les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours fériés. En principe, la durée du travail effectif était de 9 à 10h. par jour, coupé par un intervalle de 2h. 30 consacrés au repas et au repos.

Dans tous les cas où le condamné de 1ère classe est employé sur les exploitations ou chantiers administratifs, il bénéficie pour la journée de travail d’une allocation qui est versée sur son pécule. Des condamnés de 1ère classe peuvent être mis à titre exceptionnel, à la disposition des particuliers mais exclusivement pour l’exécution de travaux d’utilité publique. La redevance d’un totale de 10F. par journée d’emploi, due par les concessionnaires, est fixée de la façon suivante :

- 8,70F. au profit du budget de l’Indochine ;

- 0,30F. versé au pécule du condamné ;

- 1F. au profit du budget de l’Inini.

Sur les chantiers éloignés des pénitenciers, le personnel de surveillance et les condamnés sont logés dans un camp établi aux frais de concessionnaire.

Il est créé en faveur des condamnés un pécule divisé en deux parties :

- le pécule disponible, tenu à la disposition des condamnés et pouvant être employé en menus achats ;

- le pécule réservé , destiné à constituer au condamné un fonds pouvant assurer son existence pendant les premières semaines qui suivent sa libération.

Cette réglementation subit par la suite quelques modifications : par exemple, les redevances dues par les concessionnaires de main-d’œuvre pénale des E.P.S. étaient en 1944 de 3F. pour l’Indochine, 1F. pour le condamné et 1F. pour l’Inini, soit un total de 5F. De même, la concession de main d’œuvre aux particuliers qui ne concernait que les condamnés de 1ère classe fut élargie en 1944 aux condamnés de 2ème et 3ème classes par suit de la diminution des effectifs.

Le fonctionnement des Etablissements Pénitentiaires Spéciaux.

1 – Les travaux d’infrastructure.

Le but avoué de l’utilisation de la main-d’œuvre pénale asiatique était la mise en valeur du vaste hinterland guyanais que constituait l’Inini. Aussi, un vaste programme d’infrastructure routière fut décidé. Dans un premier temps, il s’agissait de désenclaver chaque camp : ainsi Crique Anguille, Saut Tigre et La Forestière devaient respectivement rejoindre par la route Cayenne, Sinnamary et Saint-Laurent.

Dans un deuxième temps, on prévoyait de relier les trois pénitenciers entre eux par une piste, laquelle devait desservir également certains centres d’orpaillage comme Saint-Elie, Délice et Paul Isnard.

Cependant, au cours des premières années, les condamnés asiatiques furent principalement occupés à l’aménagement de leur camp : déforestation, travaux de drainage, mise en place d’une voie ferrée entre Port Inini et Crique Anguille, construction de débarcadères, de braquements et des divers bâtiments fonctionnels. Presque toutes les constructions, à l’exclusion des abris sommaires en bois, reposaient sur une dalle en béton ou sur des supports en briques surélevés et comportaient une charpente métallique avec des murs de gaulettes ou de planches.

A Crique Anguille, les cachots (voir photo ci-dessus) et les W.C. en béton ont bien résistés aux ans ; le four, malheureusement, a subi de regrettables déprédations imputables aux collectionneurs de briques marquées. A Saut Tigre, une briqueterie permettait de produire les matériaux utilisés pour l’édification des bâtiments en dur.

A partit de 1934, ces travaux en partie terminés, l’effort va se porter sur la construction des pistes. Au départ de Saut Tigre furent amorcées deux pistes, larges de 4 m. , l’une en direction de Saut Vata à 20 km. en amont du fleuve, l’autre vers Kérenroch à 15 km. en aval. La main-d’œuvre pénale nécessaire à chacun des deux camps était de l’ordre de 20 à 25 hommes. Les deux pistes achevées en 1938, furent doublées par une ligne téléphonique. La piste Kérenroch devait en principe longer le fleuve jusqu’à Sinnamary, mais le projet fut abandonné.

Le tracé d’une troisième piste qui devait rejoindre Saut Vata au poste de La Forestière fut reconnu par l’équipe dirigée par le lieutenant Némo de la compagnie sénégalaise de l’Inini. Le lieutenant Némo, élevé plus tard au grade de général, fut en 1961 le fondateur en Guyane du Service Militaire Adapté ( S.M.A.) - Unités que l’on trouve encore en Guyane à Cayenne au Camp du Tigre et à Saint-Jean-du-Maroni au quartier Général Némo - A l’occasion de cette ouverture de piste, un pont métallique fut construit à Saut Vata sur le Sinnamary. Mais seul le tronçon de La Forestière à Paul Isnard connut un début de réalisation. En juillet 1935, l’interruption des travaux sur ce tronçon fut décidée mais il ne furent jamais repris. D’ailleurs un mois plus tard, un arrêté gubernatorial supprimait le poste pénitentiaire de La Forestière et les condamnés asiatiques de ce camp furent ventilés sur Saut Tigre et sur Crique Anguille.

C’est à partir de ces deux camps que tous les efforts seront portés et le gouverneur dota le territoire de l’Enini de moyens plus importants (tracteurs, dessoucheuses, rouleau compresseur) et confia la direction des chantiers à des civils. Il y avait trois chantiers : la « mission Thiéblemont » au départ de Matoury, la « mission Roux » au départ de la Crique Anguille et la « mission Amusant » au départ de Saut Vata. L’équipe dirigée par M. Thiéblemont Marceau était chargée de construire une piste entre Matoury et Crique Anguille. Elle comprenait plusieurs civils (ajusteurs, mécaniciens, …) et une douzaine de bagnards de l’A.P. de Cayenne. Le sentier qui existait de Matoury à la Rivière du Tour de l’Ile fut élargi et un pont métallique fut monté. En avril 1936, le pont sur la rivière des Cascades était réalisé et à la fin de la même année, la rivière de Tonnégrande était franchie.

A partir de là, c’est-à-dire de Port Inini, les condamnés asiatiques remplacèrent les bagnards de Cayenne et la piste fut construite le long de la voie ferrée jusqu’à Crique Anguille, puis bifurquait vers le nord et suivait les anciens « chemins de l’esclavage » (chemins qui auraient été empruntés par les esclaves marrons au XVIII° eu début du XIX° siècles), et en 1938, un pont était jeté sur la rivière de Montsinéry. Cette piste ne permettait malheureusement pas la circulation des véhicules automobiles et, pour se rendre à Port Inini, il fallait continuer à utiliser la voie fluviale. Cependant, à partir de 1937, une ligne téléphonique reliait Crique Anguille à Cayenne.

Le but avoué de l’utilisation de la main-d’œuvre pénale asiatique était la mise en valeur du vaste hinterland guyanais que constituait l’Inini. Aussi, un vaste programme d’infrastructure routière fut décidé. Dans un premier temps, il s’agissait de désenclaver chaque camp : ainsi Crique Anguille, Saut Tigre et La Forestière devaient respectivement rejoindre par la route Cayenne, Sinnamary et Saint-Laurent.

Dans un deuxième temps, on prévoyait de relier les trois pénitenciers entre eux par une piste, laquelle devait desservir également certains centres d’orpaillage comme Saint-Elie, Délice et Paul Isnard.

Cependant, au cours des premières années, les condamnés asiatiques furent principalement occupés à l’aménagement de leur camp : déforestation, travaux de drainage, mise en place d’une voie ferrée entre Port Inini et Crique Anguille, construction de débarcadères, de braquements et des divers bâtiments fonctionnels. Presque toutes les constructions, à l’exclusion des abris sommaires en bois, reposaient sur une dalle en béton ou sur des supports en briques surélevés et comportaient une charpente métallique avec des murs de gaulettes ou de planches.

A Crique Anguille, les cachots (voir photo ci-dessus) et les W.C. en béton ont bien résistés aux ans ; le four, malheureusement, a subi de regrettables déprédations imputables aux collectionneurs de briques marquées. A Saut Tigre, une briqueterie permettait de produire les matériaux utilisés pour l’édification des bâtiments en dur.

A partit de 1934, ces travaux en partie terminés, l’effort va se porter sur la construction des pistes. Au départ de Saut Tigre furent amorcées deux pistes, larges de 4 m. , l’une en direction de Saut Vata à 20 km. en amont du fleuve, l’autre vers Kérenroch à 15 km. en aval. La main-d’œuvre pénale nécessaire à chacun des deux camps était de l’ordre de 20 à 25 hommes. Les deux pistes achevées en 1938, furent doublées par une ligne téléphonique. La piste Kérenroch devait en principe longer le fleuve jusqu’à Sinnamary, mais le projet fut abandonné.

Le tracé d’une troisième piste qui devait rejoindre Saut Vata au poste de La Forestière fut reconnu par l’équipe dirigée par le lieutenant Némo de la compagnie sénégalaise de l’Inini. Le lieutenant Némo, élevé plus tard au grade de général, fut en 1961 le fondateur en Guyane du Service Militaire Adapté ( S.M.A.) - Unités que l’on trouve encore en Guyane à Cayenne au Camp du Tigre et à Saint-Jean-du-Maroni au quartier Général Némo - A l’occasion de cette ouverture de piste, un pont métallique fut construit à Saut Vata sur le Sinnamary. Mais seul le tronçon de La Forestière à Paul Isnard connut un début de réalisation. En juillet 1935, l’interruption des travaux sur ce tronçon fut décidée mais il ne furent jamais repris. D’ailleurs un mois plus tard, un arrêté gubernatorial supprimait le poste pénitentiaire de La Forestière et les condamnés asiatiques de ce camp furent ventilés sur Saut Tigre et sur Crique Anguille.

C’est à partir de ces deux camps que tous les efforts seront portés et le gouverneur dota le territoire de l’Enini de moyens plus importants (tracteurs, dessoucheuses, rouleau compresseur) et confia la direction des chantiers à des civils. Il y avait trois chantiers : la « mission Thiéblemont » au départ de Matoury, la « mission Roux » au départ de la Crique Anguille et la « mission Amusant » au départ de Saut Vata. L’équipe dirigée par M. Thiéblemont Marceau était chargée de construire une piste entre Matoury et Crique Anguille. Elle comprenait plusieurs civils (ajusteurs, mécaniciens, …) et une douzaine de bagnards de l’A.P. de Cayenne. Le sentier qui existait de Matoury à la Rivière du Tour de l’Ile fut élargi et un pont métallique fut monté. En avril 1936, le pont sur la rivière des Cascades était réalisé et à la fin de la même année, la rivière de Tonnégrande était franchie.

A partir de là, c’est-à-dire de Port Inini, les condamnés asiatiques remplacèrent les bagnards de Cayenne et la piste fut construite le long de la voie ferrée jusqu’à Crique Anguille, puis bifurquait vers le nord et suivait les anciens « chemins de l’esclavage » (chemins qui auraient été empruntés par les esclaves marrons au XVIII° eu début du XIX° siècles), et en 1938, un pont était jeté sur la rivière de Montsinéry. Cette piste ne permettait malheureusement pas la circulation des véhicules automobiles et, pour se rendre à Port Inini, il fallait continuer à utiliser la voie fluviale. Cependant, à partir de 1937, une ligne téléphonique reliait Crique Anguille à Cayenne.

A suivre.